Sunda/Galuh nu Agung : Galunggung, GARUT

Kesalah-kaprahan dalam memahami “Sunda”

sebagai nama sebuah suku bangsa atau kelompok masyarakat yang tinggal

di pulo Jawa bagian Barat telah berakibat fatal dan tragis terhadap

keberadaan nama “Galuh”.

“Galuh” adalah nama bangsa yang menganut ajaran / agama “Sunda”.

Dengan demikian yang selama ini selalu disebut “Orang Sunda” sebagai

kelompok kesukuan atau kemasyarakatan maksud yang sebenarnya adalah

“Orang Galuh” atau “Bangsa Galuh Agung” (tepatnya menunjuk kepada

penduduk wilayah Rama), sebab sangat mustahil orang yang menganut agama

Sunda sekaligus mengaku beragama Islam atau Kristiani atau Hindu atau

Buddha, ataupun yang lainnya.

Agar

lebih jelas kita gunakan contoh sebagai berikut; jika seseorang

mengatakan “Saya orang Indonesia beragama Islam” (*Islam = Selamat)

pernyataan itu sering disingkat menjadi “Saya orang Islam”. Lain hal

jika kalimatnya berbunyi “Saya bangsa Indonesia menganut agama Islam”,

dalam kalimat tersebut jelas mengatakan status kebangsaannya, dan memang

tidak ada “bangsa Islam” di Indonesia sebab yang layak disebut “bangsa

Islam” tentunya hanya bangsa Arab itu sendiri. Maka demikian pula dengan

persoalan Sunda dan Galuh, hingga dengan sewajarnya jika mengatakan

bahwa “Saya orang Galuh beragama Sunda”.

“Galuh” sama sekali bukan daerah kecil yang terletak di daerah

Ciamis. Pada jaman dahulu luas wilayah Galuh hampir sama dengan luas

Bumi atau boleh jadi hampir sama dengan luas keberadaan ajaran Sunda

(Matahari).

Penyebaran ajaran Sunda di wilayah Galuh Hyang Agung

Di Eropa, khususnya wilayah Perancis dan sekitarnya nama atau sebutan “Galuh” lebih dikenal sebagai “Gaul” (Gaulia/ Golia/ Bangsa Gaul) dan lebih umum sering disebut sebagai bangsa Gallia. Sedangkan di wilayah Timur-Tengah tepatnya di Israel istilah “Galuh” dikenal dengan sebutan “Galillea” (Galilee).

Untuk membuktikannya kita perlu memahami peninggalan sejarah di

beberapa negara yang secara prinsip hampir tidak ada bedanya dengan yang

ada di Indonesia dan khususnya di pulo Jawa.

Ajaran bangsa Galuh yaitu Sundayana ataupun Surayana sangat kental dengan kehidupan masyarakat daerah Timur-Tengah (Israel) tepatnya di daerah “Galillea”.

Pada mulanya kedatangan ajaran Sunda tentu saja ditentang oleh

masyarakat lokal (Israel – Palestina), kejadian tersebut diabadikan

dalam cerita David (Nabi Daud) melawan Goliath yang dikalahkan oleh

sebuah “batu”, dan batu yang dimaksud adalah “lingga/ menhir atau batu

satangtung”.

Kewilayahan Galuh Agung penganut ajaran

Sunda (Matahari) dimasa lalu pada umumnya terdapat beberapa penanda

sebagai perlambangan yaitu berupa; Batu Menhir (Lingga), Matahari,

Simbol Ayam ataupun burung dan Terdapat simbol Sapi atau Kerbau atau

sejenisnya.

1. MENHIR / LINGGA / BATU SATANGTUNG

Menhir (Lingga)

Lingga adalah sebuah “batu” penanda yang diletakan sebagai “pusat” kabuyutan, masyarakat Jawa Barat sering menyebutnya sebagai “Batu Satangtung”

dan merupakan penanda wilayah RAMA. Bentuk menhir (lingga) di beberapa

negara yang tidak memiliki batu alam utuh dan besar pada umumnya

digantikan oleh ‘tugu batu’ buatan seperti yang terdapat di Mekah dan

Vatican.

Lingga sebagai batu kabuyutan berasal dari kata “La-Hyang-Galuh”

(Hukum Leluhur Galuh). Maksud perlambangan Lingga sesungguhnya lebih

ditujukan sebagai pusat/ puseur (inti) pemerintahan di setiap wilayah

Ibu Pertiwi, tentu saja setiap bangsa memiliki Ibu Pertiwi-nya

masing-masing (Yoni).

Dari tempat Lingga (wilayah Rama) inilah

lahirnya kebijakan dan kebajikan yang kelak akan dijalankan oleh para

pemimpin negara (Ratu). Hal ini sangat berkaitan erat dengan

ketata-negaraan bangsa Galuh dalam ajaran Sunda, dimana Matahari menjadi

pusat (saka) peredaran benda-benda langit. Fakta yang dapat kita temui

pada setiap negara (kerajaan) di dunia adalah adanya kesamaan pola

ketatanegaraan yang terdiri dari Rama (Manusia Agung), Ratu (‘Maharaja’)

dan Rasi (raja-raja kecil/ karesian) dan konsep ini kelak disebut

sebagai Tri-Tangtu atau Tri-Su-La-Naga-Ra.

Umumnya sebuah Lingga diletakan dalam

formasi tertentu yang menunjukan ke-Mandala-an, yaitu tempat sakral yang

harus dihormati dan dijaga kesuciannya. Mandala lebih dikenal oleh masyarakat dunia dengan sebutan Dolmen yang tersebar hampir di seluruh penjuru dunia, di Perancis disebut sebagai Mandale sedangkan batunya (lingga) disebut Obelisk ataupun Menhir.

Mandala (tempat suci) secara prinsip terdiri dari 5 lingkaran

berlapis yang menunjukan batas kewilayahan atau tingkatan (secara

simbolik) yaitu;

1. Mandala Kasungka

2. Mandala Seba

3. Mandala Raja

4. Mandala Wangi

5. Mandala Hyang (inti lingkaran berupa ‘titik’ Batu Satangtung)

Ke-Mandala-an merupakan rangkaian konsep menuju kosmos yang berasal

dari pembangunan kemanunggalan diri terhadap negeri, kemanunggalan

negeri terhadap bumi, dan kemanunggalan bumi terhadap langit “suwung”

(ketiadaan). Dalam bahasa populer sering disebut sebagai perjalanan dari

“mikro kosmos menuju makro kosmos” (keberadaan yang pernah ada dan

selalu ada).

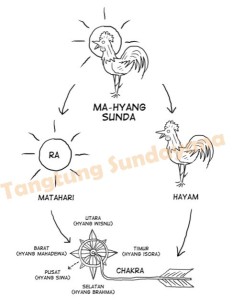

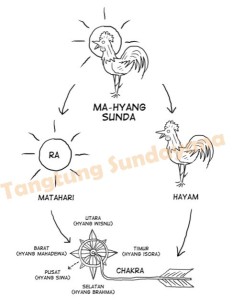

2. LAMBANG AYAM / HAYAM

2. LAMBANG AYAM / HAYAM

Ayam atau Hayam merupakan perlambangan atas dimulainya sebuah

kehidupan. Dalam hal ini keberadaan sosok ayam sangat erat kaitannya

dengan kehadiran Matahari. Ayam adalah siloka (symbol) para pendahulu

yang memulai kehidupan (leluhur) dan bangsa Galuh menyebut para

leluhurnya sebagai “Hyang”, maksudnya,,,

bersambung,,,

Tabe pun,

TANGTUNG SUNDAYANA

Sumber:

http://ncepborneo.wordpress.com/2013/09/16/galuh-agung/

RaHayu _/\_

Sampurasun,,,

Berdasarkan “Sastrajenrahayuningrat” istilah “Sunda” dibentuk oleh

tiga suku kata yaitu SU-NA-DA yang artinya adalah “matahari” ;

- SU = Sejati/ Abadi

- NA = Api

- DA = Besar/ Gede/ Luas/ Agung

Dalam kesatuan kalimat “Sunda” mengandung arti “Sejati-Api-Besar” atau “Api Besar

yang Sejati atau bisa juga berarti Api Agung

yang Abadi”. Maksud dan maknanya adalah matahari atau “Sang Surya”

(Panon Poe/ Mata Poe/ Sang Hyang Manon). Sedangkan kata “Sastrajenrahayuningrat”

(Su-Astra-Ajian-Ra-Hayu-ning-Ratu) memiliki arti sebagai berikut;

- Su = Sejati/ Abadi

- Astra = Sinar/ Penerang

- Ajian = Ajaran

- Ra = Matahari (Sunda)

- Hayu = Selamat/ Baik/ Indah

- ning = dari

- Ratu = Penguasa (Maharaja)

Dengan demikian “Sastrajenrahayuningrat” jika diartikan secara bebas

adalah “Sinar Sejati Ajaran Matahari – Kebaikan dari Sang Ratu” atau

“Penerang

yang Abadi Ajaran Matahari – Kebaikan dari Sang Maharaja” atau boleh jadi maksudnya ialah “Sinar Ajaran Matahari Abadi

atas Kebaikan dari Sang Penguasa/ Ratu/ Maharaja Nusantara”, dst.

“Sunda” sama sekali bukan nama etnis/ ras/ suku yang tinggal di pulo

Jawa bagian barat dan bukan juga nama daerah, karena

sesungguhnya “Sunda” adalah nama ajaran atau agama tertua di muka Bumi,

keberadaannya jauh sebelum ada jenis agama apapun yang dikenal pada saat

sekarang.

Agama “Sunda” merupakan cikal-bakal ajaran tentang “cara hidup

sebagai manusia beradab hingga mencapai puncak kemanusiaan yang

tertinggi (adi-luhung). Selain itu agama Sunda juga yang mengawali

lahirnya sistem pemerintahan dengan pola

karatuan (kerajaan) yang pertama di dunia, terkenal dengan konsep SITUMANG

(Rasi-Ratu-Rama-Hyang) dengan perlambangan “anjing” (tanda kesetiaan).

Ajaran/ agama Sunda (Matahari) pada mulanya disampaikan oleh

Sang Sri Rama Mahaguru Ratu Rasi Prabhu Shindu La-Hyang (Sang Hyang Tamblegmeneng) putra dari

Sang Hyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya yang lebih dikenal sebagai

Aji Tirem (Aki Tirem) atau

Aji Saka Purwawisesa.

Ajaran Sunda lebih dikenal dengan sebutan

Sundayana (

yana =

way of life,

aliran, ajaran, agama) artinya adalah “ajaran Sunda atau agama

Matahari” yang dianut oleh bangsa Galuh, khususnya di Jawa Barat.

Sundayana disampaikan secara turun-temurun dan menyebar ke seluruh dunia melalui para Guru Agung (Guru Besar/

Batara Guru), masyarakat Jawa-Barat lebih mengenalnya dengan sebutan

Sang Guru Hyang atau “Sangkuriang” dan sebagian lagi memanggilnya dengan sebutan

“Guriang” yang artinya

“Guru Hyang” juga.

Landasan inti ajaran Sunda adalah

“welas-asih” atau cinta-kasih, dalam bahasa Arab-nya disebut

“rahman-rahim”, inti ajaran inilah yang kelak berkembang menjadi pokok ajaran seluruh agama yang ada sekarang, sebab adanya rasa

welas-asih ini

yang menjadikan seseorang layak disebut sebagai manusia. Artinya, dalam

pandangan agama Sunda (bangsa Galuh) jika seseorang tidak memiliki

rasa

welas-asih maka ia tidak layak untuk disebut manusia, pun tidak layak disebut binatang, lebih tepatnya sering disebut sebagai

Duruwiksa (Buta) mahluk biadab.

Agar pemahaman ke depan tidak menjadi rancu dan membingungkan dalam

memahami istilah “Sinar (Astra/ Ra/ Matahari), Cahaya (Dewa) dan Terang”

maka perlu dijelaskan sebagai berikut;

Sundayana

Sundayana terbagi dalam tiga bidang ajaran dalam satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah (Kemanunggalan) yaitu;

- Tata-Salira/ Kemanunggalan Diri; berisi tentang

pembentukan kualitas manusia yaitu, meleburkan diri dalam “ketunggalan”

agar menjadi “diri sendiri” (si Swa) yang beradab, merdeka dan

berdaulat atau menjadi seseorang yang tidak tergantung kepada apapun dan

siapapun selain kepada diri sendiri.

- Tata-Naga-Ra/ Kemanunggalan Negeri; yaitu

memanunggalkan masyarakat/ bangsa (negara) dalam berkehidupan di Bumi

secara beradab, merdeka dan berdaulat. Pembangunan negara yang mandiri,

tidak menjajah dan tidak dijajah.

- Tata-Buana/ Kemanunggalan Bumi; ialah kebijakanuniversal (kesemestaan) untuk memanunggalkan Bumi dengan segala isinya dalam semesta kehidupan agar tercipta kedamaian hidup di Buana.

Sesuai dengan bentuk dan dasar pemikiran ajaran Matahari sebagai

sumber cahaya maka tata perlambangan wilayah di sekitar Jawa-Barat

banyak yang mempergunakan sebutan

“Ci”yang artinya “Cahaya”

, dalam bahasa India disebut sebagai

deva/ dewa (cahaya) yaitu pancaran (gelombang) yang lahir dari Matahari berupa warna-warna. Terdapat lima warna cahaya utama

(Pancawarna) yang menjadi landasan filosofi kehidupan bangsa Galuh penganut ajaran Sunda:

- Cahaya Putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara.

- Cahaya Merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma.

- Cahaya Kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa.

- Cahaya Hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu.

- Segala Warna Cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa.

Lima kualitas “Cahaya” tersebut sesungguhnya merupakan nilai “waktu” dalam hitungan

“wuku”. Kelima

wuku (

wuku lima)

tidak ada yang buruk dan semuanya baik, namun selama ini Sang Hyang

Siwa (pelebur segala cahaya/ warna) telah disalah-artikan menjadi “dewa

perusak”, padahal arti kata “pelebur” itu adalah “pemersatu” atau yang

meleburkan atau memanunggalkan. Jadi, sama sekali tidak terdapat ‘dewa’

yang bersifat merusak dan menghancurkan.

Ajaran Sunda dalam silib-siloka “Panah Chakra”

“Ajaran Sunda” di dalam cerita pewayangan dilambangkan dengan

Jamparing Panah Chakra,

yaitu ‘raja segala senjata’ milik Sang Hyang Wisnu yang dapat

mengalahkan sifat jahat dan angkara-murka, tidak ada yang dapat lolos

dari bidikan

Jamparing Panah Chakra. Maksudnya adalah;

- Jamparing =

Jampe Kuring

- Panah =

Manah = Hati (Rasa

Welas-Asih)

-

Chakra atau

Cakra = Titik Pusaran yang bersinar/ Roda Penggerak Kehidupan (‘matahari’).

- Secara simbolik gendewa

(gondewa) merupakan bentuk bibir yang sedang tersenyum (?).

Panah Chakra di Jawa Barat biasa disebut sebagai

“Jamparing Asih” maksudnya adalah

“Ajian Manah nu Welas Asih” (ajian hati yang lembut penuh dengan cinta-kasih). Dengan demikian maksud utama dari

Jamparing Panah Chakra atau

Jamparing Asih itu ialah “ucapan yang keluar dari hati yang

welas asih dapat menggerakan roda kehidupan yang bersinar”.

Keberadaan Panca Dewa kelak disilib-silokakan (diperlambangkan) ke

dalam kisah “pewayangan” dengan tokoh-tokoh baru melalui kisah

Ramayana (Ajaran Rama) serta kisah

Mahabharata pada tahun +/-1500 SM;

Yudis-ti-Ra, Bi-Ma, Ra-ju-Na, Na-ku-La, dan Sa-Dewa. Kelima cahaya itu kelak dikenal dengan sebutan

“Pandawa” singkatan

dari “Panca Dewa” (Lima Cahaya) yang merupakan perlambangan atas

sifat-sifat kesatria negara. Istilah “wayang” itu sendiri memiliki arti

“bayang-bayang”, maksudnya adalah perumpamaan dari kelima cahaya

tersebut di atas.

Selama ini cerita wayang selalu dianggap ciptaan bangsa India, hal

tersebut mungkin “benar” tetapi boleh jadi “salah”. Artinya kemungkinan

terbesar adalah bangsa India telah berjasa melakukan pencatatan tentang

kejadian besar yang pernah ada di Bumi Nusantara melalui kisah

pewayangan dalam cerita epos

Ramayana dan

Mahabharata. Logika sederhananya adalah; India dikenal sebagai bangsa

Chandra (Chandra Gupta) sedangkan Nusantara dikenal sebagai bangsa Matahari

(Ra-Hyang),

dalam hal ini tentu Matahari lebih unggul dan lebih utama ketimbang

Bulan. India diterangi atau dipengaruhi oleh ajaran dan kebudayaan

Nusantara. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa bukti (jejak)

peninggalan yang maha agung itu di Bumi Nusantara telah banyak

dilupakan, diselewengkan hingga dimusnahkan oleh bangsa Indonesia

sendiri sehingga pada saat ini kita sulit untuk membuktikannya melalui

“kebenaran ilmiah”.

Berkaitan dengan persoalan

“Pancawarna”, bagi orang-orang yang lupa kepada “jati diri” (sebagai bangsa Matahari) di masyarakat Jawa-Barat dikenal peribahasa

“teu inget ka Purwa Daksina…!” artinya

adalah “lupa kepada Merah-Putih” (lupa akan kebangsaan/ tidak tahu

diri/ tidak ingat kepada jati diri sebagai bangsa Galuh penganut ajaran

Sunda).

Banyak orang Jawa Barat mengaku dirinya sebagai orang “Sunda”, mereka

mengagungkan “Sunda” sebagai genetika biologis dan budayanya yang

membanggakan, bahkan secara nyata perilaku diri mereka yang lembut telah

menunjukan

kesundaannya(sopan-santun dan berbudhi), namun unik

dan anehnya mereka ‘tidak mengakui’ bahwa itu semua adalah hasil

didikan Agama Sunda yang telah mereka warisi dari para leluhurnya secara

turun-temurun, seolah telah menjadi

genetika religi pada diri manusia Galuh.

Masyarakat Jawa Barat tidak menyadari (tidak mengetahui) bahwa

perilaku lembut penuh tata-krama sopan-santun dan berbudhi itu terjadi

akibat adanya “ajaran” (agama Sunda) yang mengalir di dalam darah mereka

dan bergerak tanpa disadari

(refleks). Untuk mengatakan kejadian tersebut para leluhur menyebutnya sebagai;

“nyumput buni di nu caang” (tersembunyi ditempat yang

terang) artinya adalah; mentalitas, pikiran, perilaku, seni, kebudayaan,

filosofi dll. yang mereka lakukan sesungguhnya adalah hasil didikan

agama Sunda tetapi si pelaku sendiri tidak mengetahuinya.

Inti pola dasar ajaran Sunda adalah “berbuat baik dan benar yang dilandasi oleh kelembutan rasa

welas-asih”. Pola dasar tersebut diterapkan melalui

Tri-Dharma (Tiga Kebaikan) yaitu sebagai pemandu ‘ukuran’ nilai atas keagungan diri seseorang/ derajat manusia diukur berdasarkan

dharma (kebaikan) :

- Dharma Bakti, ialah seseorang yang telah

menjalankan budhi kebaikan terhadap diri, keluarga serta di lingkungan

kecil tempat ia hidup, manusianya bergelar “Manusia Utama”.

- Dharma Suci, ialah seseorang yang telah menjalankan

budhi kebaikan terhadap bangsa dan negara, manusianya bergelar “Manusia

Unggul Paripurna” (menjadi idola).

- Dharma Agung, ialah seseorang yang telah

menjalankan budhi kebaikan terhadap segala peri kehidupan baik yang

terlihat maupun yang tidak terlihat, yang tercium, yang tersentuh dan

tidak tersentuh, segala kebaikan yang tidak terbatasi oleh ruang dan

waktu, manusianya bergelar “Manusia Adi Luhung” (Batara Guru)

Nilai-nilai yang terkandung di dalam

Tri-Dharma ini kelak menjadi pokok ajaran “Budhi-Dharma”

(Buddha) yang mengutamakan budhi kebaikan sebagai bukti dan bakti rasa

welas-asih terhadap segala kehidupan untuk mencapai kebahagiaan, atau pembebasan diri dari kesengsaraan.

Ajaran ini kelak dilanjutkan dan dikembangkan oleh salah seorang tokoh

Mahaguru Rasi Shakyamuni – Sidharta Gautama (‘Sang Budha’), seorang putra mahkota kerajaan Kapilawastu di Nepal – India.

Pembentukan

Tri-Dharma Sunda dilakukan melalui tahapan yang berbeda sesuai dengan tingkatan umurnya (?) yaitu :

- Dharma Rasa, ialah mendidik diri untuk dapat memahami “rasa” (kelembutan) di dalam segala hal, sehingga mampu menghadirkan keadaan “ngarasa jeung rumasa” (menyadari

rasa dan memahami perasaan). Dengan demikian dalam diri seseorang kelak

muncul sifat menghormati, menghargai, dan kepedulian terhadap sesama

serta kemampuan merasakan yang dirasakan oleh orang lain (pihak lain),

hal ini merupakan pola dasar pembentukan sifat “welas-asih” dan manusianya kelak disebut “Dewa-Sa”.

- Dharma Raga, adalah mendidik diri dalam bakti nyata

(bukti) atau mempraktekan sifat rasa di dalam hidup sehari-hari (*bukan

teori) sehingga kelak keberadaan/ kehadiran diri dapat diterima dengan

senang hati (bahagia) oleh semua pihak dalam keadaan “ngaraga jeung ngawaruga”(menjelma

dan menghadirkan). Hal ini merupakan pola dasar pembentukan perilaku

manusia yang dilandasi oleh kesadaran rasa dan pikiran. Seseorang yang

telah mencapai tingkatan ini disebut “Dewa-Ta”.

- Dharma Raja, adalah mendidik diri untuk menghadirkan “Jati Diri” sebagai manusia “welas-asih” yang

seutuhnya dalam segala perilaku kehidupan “memberi tanpa diberi” atau

memberi tanpa menerima (tidak ada pamrih). Tingkatan ini merupakan

pencapaian derajat manusia paling terhormat yang patut dijadikan

suri-teladan bagi semua pihak serta layak disebut (dijadikan) pemimpin.

Ajaran Sunda berlandas kepada sifat bijak-bajik Matahari yang

menerangi dan membagikan cahaya terhadap segala mahluk di penjuru Bumi

tanpa pilih kasih dan tanpa membeda-bedakan. Matahari telah menjadi

sumber utama yang mengawali kehidupan penuh suka cita, dan tanpa

Matahari segalanya hanyalah kegelapan. Oleh sebab itulah para penganut

ajaran Sunda

berkiblat kepada Matahari (Sang Hyang Tunggal) sebagai simbol ketunggalan dan kemanunggalan yang ada di langit, dan

kiblatagama Sunda itu bukan diciptakan oleh manusia.

Sundayana menyebar ke seluruh dunia, terutama di wilayah

Asia, Eropa, Amerika dan Afrika, sedangkan di Australia tidak terlalu

menampak. Oleh masyarakat Barat melalui masing-masing kecerdasan kode

berbahasa mereka ajaran Matahari ini diabadikan dalam sebutan

SUNDAY (hari Matahari), berasal dari kata “Sundayana”

dan bangsa Indonesia lebih mengenal

Sundayitu sebagai hari Minggu.

Di wilayah Amerika kebudayaan suku Indian, Maya dan Aztec pun tidak

terlepas dari pemujaan kepada Matahari, demikian pula di wilayah Afrika

dan Asia, singkatnya hampir seluruh bangsa di dunia mengikuti ajaran

leluhur bangsa Galuh Agung (Nusantara) yang berlandaskan kepada

tata-perilaku berbudhi dengan rasa

“welas-asih” (cinta-kasih).

Jejak keberadaan ajaran agama Sunda yang kemudian berkembang hingga

saat ini terekam dalam kebudayaan masyarakat Roma (kerajaan Romawi) yang

menetapkan tanggal 25 Desember sebagai “Hari Matahari”

(Sunday) yaitu hari pemujaan kepada Matahari (Sunda) dan kini masyarakat Indonesia lebih mengenalnya sebagai hari “Natal”.

Oleh bangsa Barat (Eropa dan Amerika) istilah

Sundayana‘dirobah’ menjadi

Sunday sedangkan di Nusantara dikenal dengan sebutan “Surya” (*Bangsa Arya ?) yang berasal dari tiga suku kata yaitu

Su-Ra-Yana, bangsa Nusantara memperingatinya dalam upacara “Sura” (

Suro)

yang intinya bertujuan untuk mengungkapkan rasa menerima-kasih serta

ungkapan rasa syukur atas “kesuburan” negara yang telah memberikan

kehidupan dalam segala bentuk yang menghidupkan; baik berupa makanan,

udara, air, api (kehangatan), tanah, dan lain sebagainya.

Pengertian

Surayana pada hakikatnya sama saja dengan

Sundayana sebab mengandung maksud dan makna yang sama.

- SU = Sejati

- RA = Sinar/ Maha Cahaya/ Matahari

- YANA =

way of life/ ajaran/ ageman/ agama

Maka arti

“Surayana” adalah sama dengan “Agama Matahari

yang Sejati”

dan dikemudian hari bangsa Indonesia mengenal dan mengabadikannya

dengan sebutan “Sang Surya” untuk mengganti istilah “Matahari”.

Perobahan istilah “Sunda”

Sekilas gambaran di atas boleh jadi hanya bersifat

gatuk(mencocok-cocokan),

namun mustahil jika kemiripan penanda (sebutan dan objek) itu terjadi

dengan sendirinya tanpa sebab, selain itu terjadi pula kemiripan pada

nilai-nilai yang bersifat prinsip dan mustahil pula jika tidak ada yang

memulai dan mengajarkannya. Tentu “tidak mungkin ada akibat jika tanpa

sebab” (hukum aksi-reaksi), dalam pepatah leluhur bangsa Nusantara

menyebutkan “tidak ada asap jika tidak ada api” atau “mustahil ada

ranting jika tidak ada dahan” maka segalanya pasti ada yang memulai dan

mengajarkan.

5000 tahun sebelum penanggalan Masehi di Asia dalam sejarah peradaban bangsa Mesir

kuno menerangkan

(menggambarkan) tentang keberadaan ajaran Matahari dari bangsa Galuh,

mereka menyebutnya sebagai “RA” yang artinya adalah Sinar/ Astra/

Matahari/ Sunda.

“RA” digambarkan dalam bentuk “mata” dan diposisikan sebagai “Penguasa Tertinggi” dari seluruh ‘dewa-dewa’ bangsa Mesir

kunoyang lainnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bangsa Mesir

kuno-pun menganut dan mengakui

Sundayana (Agama Matahari) yang dibawa dan diajarkan oleh leluhur bangsa Galuh.

Disisi lain bangsa Indonesia saat ini mengenal bentuk dan istilah “mata”

(eye) yang mirip dengan gambaran “AMON-RA” bangsa Mesir

kuno, sebutan

“amon” mengingatkan kita kepada istilah

“panon” yang berarti “mata” yang terdapat pada kata

“Sang Hyang Manon” yaitu penamaan lain bagi Matahari di masyarakat Jawa Barat jaman dahulu (*apakah kata

Amon dan

Manonmemiliki makna yang sama?)

Selain di Asia (Mesir) bangsa Indian di Amerika-pun sangat memuja

Matahari (sebagai simbol leluhur, dan mereka menyebut dirinya sebagai

bangsa “kulit merah”) bahkan masyarakat Inca, Aztec dan Maya di daerah

Amerika

latin membangun kuil pemujaan yang khusus ditujukan

bagi Matahari, hingga mereka menggunakan pola penghitungan waktu yang

berlandas pada peredaran Matahari, mirip dengan di Nusantara (pola

penanggalan

Saka = Pilar Utama = Inti / Pusat Peredaran = Matahari).

Masyarakat suku Inca di Peru (Amerika Latin) membangun tempat pemujaan kepada Matahari di puncak bukit yang disebut

Machu Picchu. Dalam

hal ini terlihat jelas bahwa secara umum konsep “meninggikan dengan

pondasi yang kokoh” dalam kaitannya dengan “keagungan“ (tinggi, luhur,

puncak, maha) merupakan landas berpikir yang utama agama Sunda.

Secara filosofis, pola bentuk ‘bangunan’ menuju puncak meruncing

(gunungan) itu merupakan perlambangan para Hyang yang ditinggikan atau

diluhurkan, hal inipun merupakan silib-siloka tentang perjalanan manusia

dari “ada” menuju “tiada” (langit), dari

jelma menjadi manusia utama hingga kelak menuju puncak kualitas manusia adiluhung (maha agung).

Demikian pula yang dilakukan oleh suku Maya di Mexico pada jaman

dahulu, mereka secara khusus membangun tempat pemujaan (kuil/pura)

kepada Matahari (Sang Hyang Tunggal).

Pada jaman dahulu hampir seluruh bangsa di benua Amerika (penduduk

asli) memuja kepada Matahari, dan hebatnya hampir semua bangsa

menunjukan hasil kebudayaan yang tinggi. Kemajuan peradaban dalam bidang

arsitektur, cara berpakaian, sistem komunikasi (baik bentuk lisan,

tulisan, gaya bahasa, serta gambar), adab upacara, dll. Kemajuan dalam

bidang pertanian dan peternakan tentu saja yang menjadi yang paling

utama, sebab hal tersebut menunjukan kemakmuran masyarakat, artinya

mereka dapat hidup sejahtera tentram dan damai dalam kebersamaan hingga

kelak mampu melahirkan keindahan dan keagungan dalam berkehidupan

(berbudaya).

Sekitar abad ke XV kebudayaan agung bangsa Amerika

latinmengalami keruntuhan setelah datangnya para

missionaris Barat yang membawa misi

Gold, Glory dan

Gospel. Tujuan utamanya tentu saja

Gold (emas/ kekayaan) dan

Glory (kejayaan/ kemenangan) sedangkan

Gospel (agama) hanya dijadikan sebagai kedok politik agar seolah-olah mereka bertujuan untuk “memberadabkan” sebuah bangsa.

Propaganda yang mereka beritakan tentang perilaku biadab agama

Matahari dan kelak dipercaya oleh masyarakat dunia adalah bahwa; “suku

terasing penyembah matahari itu pemakan manusia”, hal ini mirip dengan

yang terjadi di Sumatra Utara serta wilayah lainnya di Indonesia.

Dibalik propaganda tersebut maksud sesungguhnya kedatangan para

‘penyebar agama’ itu adalah perampokan kekayaan alam dan perluasan

wilayah jajahan

(imperialisme), sebab mustahil bangsa yang sudah

“beragama” harus ‘diagamakan’ kembali dengan ajaran yang tidak

berlandas kepada nilai-nilai kebijakan dan kearifan lokalnya.

Dalam pandangan penganut agama Sunda (bangsa Galuh) yang dimaksud

dengan “peradaban sebuah bangsa (negara)” tidak diukur berdasarkan

nilai-nilai material yang semu dan dibuat-buat oleh manusia seperti

bangunan megah, emas serta batu permata dan lain sebagainya melainkan

terciptanya keselarasan hidup bersama alam (keabadian). Prinsip tersebut

tentu saja sangat bertolak-belakang dengan negara-negara lain yang

kualitas geografisnya tidak sebaik milik bangsa beriklim tropis seperti

di Nusantara dan negara tropis lainnya. Leluhur Galuh mengajarkan

tentang prinsip kejayaan dan kekayaan sebuah negara sebagai berikut :

“Gunung kudu pageuh, leuweung kudu hejo, walungan kudu herang, taneuh kudu subur, maka bagja rahayu sakabeh rahayatna”

(Gunung harus kokoh, hutan harus hijau, sungai harus jernih, tanah harus subur, maka tentram damai sentausa semua rakyatnya)

“Gunung teu meunang dirempag, leuweung teu meunang dirusak”

(Gunung tidak boleh dihancurkan, hutan tidak boleh dirusak)

Kuil (tempat peribadatan) pemujaan Matahari hampir seluruhnya

dibangun berdasarkan pola bentuk “gunungan” dengan landasan segi empat

yang memuncak menuju satu titik. Boleh jadi hal tersebut berkaitan erat

dengan salah satu pokok ajaran Sunda dalam mencapai puncak kualitas

bangsa (negara) seperti Matahari yang bersinar terang, atau sering

disebut sebagai

“Opat Ka Lima Pancer” yaitu; empat unsur inti alam (Api, Udara, Air, Tanah) yang memancar menjadi “gunung” sebagai sumber kehidupan mahluk.

Menilik bentuk-bentuk simbolik serta orientasi pemujaannya maka dapat

dipastikan bahwa piramida di wilayah Mesir-pun sesungguhnya merupakan

kuil Matahari

(Sundapura). Walaupun sebagian ahli sejarah

mengatakan bahwa piramid itu adalah kuburan para raja namun perlu

dipahami bahwa raja-raja Mesir

kuno dipercaya sebagai; Keturunan

Matahari/ Utusan Matahari/ Titisan Matahari/ ataupun Putra Matahari,

dengan demikian mereka setara dengan “Putra Sunda”(Utusan Sang Hyang

Tunggal).

Untuk sementara istilah “Putra Sunda” bagi para raja Mesir

kunodan

yang lainnya tentu masih terdengar janggal dan aneh sebab selama ini

sebutan “Sunda” selalu dianggap sebagai suku, ras maupun wilayah kecil

yang ada di pulo Jawa bagian barat saja, istilah “Sunda” seolah tidak

pernah terpahami oleh bangsa Indonesia pun oleh masyarakat Jawa Barat

sendiri.

Tidak diketahui waktunya secara tepat, Sang Narayana Galuh Hyang Agung

(Galunggung) mengembangkan

dan mengokohkan ajaran Sunda di Jepang, dengan demikian RA atau

Matahari begitu kental dengan kehidupan masyarakat Jepang, mereka

membangun tempat pemujaan bagi Matahari yang disebut sebagai Kuil

Nara (Na-Ra / Api-Matahari) dan masyarakat Jepang dikenal sebagai pemuja

Dewi Amate-Ra-Su Omikami yang digambarkan sebagai wanita bersinar

(Astra / Aster / Astro / Astral / Austra).

Tidak hanya itu, penguasa tertinggi “Kaisar Jepang” pun dipercaya sebagai titisan Matahari atau Putra Matahari

(Tenno) dengan

kata lain para kaisar Jepang-pun bisa disebut sebagai “Putra Sunda”

(Anak/ Utusan/ Titisan Matahari) dan hingga saat ini mereka

mempergunakan Matahari sebagai lambang kebangsaan dan kenegaraan yang

dihormati oleh masyarakat dunia.

Dikemudian hari Jepang dikenal sebagai negeri “Matahari Terbit” hal

ini disebabkan karena Jepang mengikuti jejak ajaran leluhur bangsa

Nusantara, hingga pada tahun 1945 ketika pasukan Jepang masuk ke

Indonesia dengan misi “Cahaya Asia” mereka menyebut Indonesia sebagai

“Saudara Tua” untuk kedok politiknya.

Secara mendasar ajaran para leluhur bangsa Galuh dapat diterima di

seluruh bangsa (negara) karena mengandung tiga pokok ajaran yang

bersifat universal (logis dan realistis), tanpa tekanan dan paksaan

yaitu :

- Pembentukan nilai-nilai pribadi manusia (seseorang) sebagai landasan

pokok pembangunan kualitas keberadaban sebuah bangsa (masyarakat) yang

didasari oleh nilai-nilai welas-asih (cinta-kasih).

- Pembangunan kualitas sebuah bangsa menuju kehidupan bernegara yang

adil-makmur-sejahtera dan beradab melalui segala sumber daya bumi (alam/

lingkungan) di wilayah masing-masing yang dikelola secara bijaksana

sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

- Pemeliharaan kualitas alam secara selaras yang kelak menjadi pokok

kekayaan atau sumber daya utama bagi kehidupan yang akan datang pada

sebuah bangsa, dan kelak berlangsung dari generasi ke generasi

(berkelanjutan).

Demikian ajaran Sunda (

Sundayana/

Surayana/ Agama

Matahari) menyebar ke seluruh penjuru Bumi dibawa oleh para Guru Hyang

memberikan warna dalam peradaban masyarakat dunia yang diserap dan

diungkapkan (diterjemahkan) melalui berbagai bentuk tanda berdasarkan

pola kecerdasan masing-masing bangsanya.

Ajaran Sunda menyesuaikan diri dengan letak geografis dan watak

masyarakatnya secara selaras (harmonis) maka itu sebabnya bentuk

bangunan suci (tempat pemujaan) tidak menunjukan kesamaan disetiap

negara, tergantung kepada potensi alamnya. Namun demikian pola dasar

bangunan dan filosofinya memiliki kandungan makna yang sama, merujuk

kepada bentuk gunungan.

Di Indonesia sendiri simbol “RA” (Matahari/ Sunda) sebagai ‘penguasa’

tertinggi pada jaman dahulu secara nyata teraplikasikan pada berbagai

sisi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu diungkapkan dalam

bentuk (rupa) serta penamaan yang berkaitan dengan istilah “RA”

(Matahari) sebagai sesuatu yang sifat agung maupun baik, seperti;

- Konsep wilayah disebut “Naga-Ra/ Nega-Ra”

- Lambang negara disebut “Bende-Ra”

- Maharaja Nusantara bergelar “Ra-Hyang”

- Keluarga Kerajaan bergelar “Ra-Keyan dan Ra-Ha-Dian (Raden)”.

- Konsep ketata-negaraan disebut “Ra-si, Ra-tu, Ra-ma”

- Penduduknya disebut “Ra-Hayat” (rakyat).

- Nama wilayah disebut “Dirganta-Ra, Swarganta-Ra, Dwipanta-Ra, Nusanta-Ra, Indonesia (?)”

dll.

Kemaharajaan (Keratuan/ Keraton) Nusantara yang terakhir, “Majapahit” kependekan dari

Maharaja-Pura-Hita (Tempat Suci Maharaja

yang Makmur-Sejahtera)

dikenal sebagai pusat pemerintahan “Naga-Ra” yang terletak di Kadiri –

Jawa Timur sekitar abad XIII masih mempergunakan bentuk lambang

Matahari, sedangkan dalam panji-panji kenegaraan lainnya mereka

mempergunakan warna “merah dan putih”

(Purwa-Daksina) yang serupa dengan pataka (‘bendera’) Indonesia saat ini.

Bende – Ra Majapahit

Tidak terlepas dari keberadaan ajaran Sunda (Matahari) dimasa lalu

yang kini masih melekat diberbagai bangsa sebagai lambang kenegaraan

ataupun hal-hal lainnya yang telah berobah menjadi legenda dan

mithos,

tampaknya bukti terkuat tentang cikal-bakal (awal) keberadaan ajaran

Matahari atau agama “Sunda” itu masih tersisa dengan langgeng di Bumi

Nusantara yang kini telah beralih nama menjadi Indonesia.

Di Jawa

Kulon (Barat) sebagai wilayah suci tertua

(Mandala Hyang) tempat bersemayamnya Leluhur Bangsa Matahari

(Pa-Ra-Hyang) hingga saat ini masih menyisakan penandanya sebagai pusat ajaran Sunda (Matahari), yaitu dengan ditetapkannya kata

“Tji” (Ci) yang artinya CAHAYA di berbagai wilayah seperti;

Ci Beureum (Cahaya Merah),

Ci Hideung (Cahaya Hitam),

Ci Bodas(Cahaya Putih),

Ci Mandiri (Cahaya

Mandiri), dan lain sebagainya. Namun sayang banyak ilmuwan Nusantara

khususnya dari Jawa Barat malah menyatakan bahwa “Ci” adalah

“cai” yang

diartikan sebagai “air”, padahal jelas-jelas untuk benda cair itu

masyarakat Jawa Barat jaman dulu secara khusus menyebutnya sebagai

“Banyu” dan sebagian lagi menyebutnya sebagai

“Tirta” (*belum diketahui perbedaan diantara keduanya).

Sebutan “Ci” yang kelak diartikan sebagai “air”

(cai/nyai)sesungguhnya berarti “cahaya/ kemilau” yang terpantul di permukaan

banyu (tirta) akibat

pancaran “sinar” (kemilau). Masalah “penamaan/ sebutan” seperti ini

oleh banyak orang sering dianggap sepele, namun secara prinsip berdampak

besar terhadap “penghapusan” jejak perjalanan sejarah para leluhur

bangsa Galuh Agung pendiri agama Sunda (Matahari).

`Cag

Rampes,,,

Agar

lebih jelas kita gunakan contoh sebagai berikut; jika seseorang

mengatakan “Saya orang Indonesia beragama Islam” (*Islam = Selamat)

pernyataan itu sering disingkat menjadi “Saya orang Islam”. Lain hal

jika kalimatnya berbunyi “Saya bangsa Indonesia menganut agama Islam”,

dalam kalimat tersebut jelas mengatakan status kebangsaannya, dan memang

tidak ada “bangsa Islam” di Indonesia sebab yang layak disebut “bangsa

Islam” tentunya hanya bangsa Arab itu sendiri. Maka demikian pula dengan

persoalan Sunda dan Galuh, hingga dengan sewajarnya jika mengatakan

bahwa “Saya orang Galuh beragama Sunda”.

Agar

lebih jelas kita gunakan contoh sebagai berikut; jika seseorang

mengatakan “Saya orang Indonesia beragama Islam” (*Islam = Selamat)

pernyataan itu sering disingkat menjadi “Saya orang Islam”. Lain hal

jika kalimatnya berbunyi “Saya bangsa Indonesia menganut agama Islam”,

dalam kalimat tersebut jelas mengatakan status kebangsaannya, dan memang

tidak ada “bangsa Islam” di Indonesia sebab yang layak disebut “bangsa

Islam” tentunya hanya bangsa Arab itu sendiri. Maka demikian pula dengan

persoalan Sunda dan Galuh, hingga dengan sewajarnya jika mengatakan

bahwa “Saya orang Galuh beragama Sunda”.

Sepiring bertiga, nyiapin perut untuk Tutut

Sepiring bertiga, nyiapin perut untuk Tutut